D12

宁波博物馆+中国港口博物馆

这里有河姆渡文化的精彩演绎,有于越人拓地三江的丰富遗存,有越窑青瓷的系列发现,有明州港城的奠基与发展….…

这里是东西方文明对话的“海上丝绸之路”核心港口,是最早接受西方文明的港城,是宁波帮的故乡。碰撞与融合,学习与创新,书写了中国近代史浓墨重彩的一章……

在这里,发端于北宋的学术文化传统,在明清终于大家纷呈、影响天下……

上下七千年,形成了宁波人敬乡重土、耕读传家、引领风气、善于经营的文化理念;纵横八万里,培育了宁波人面向海洋、目视寰宇、心胸广阔、坚韧不拔的性格特征。

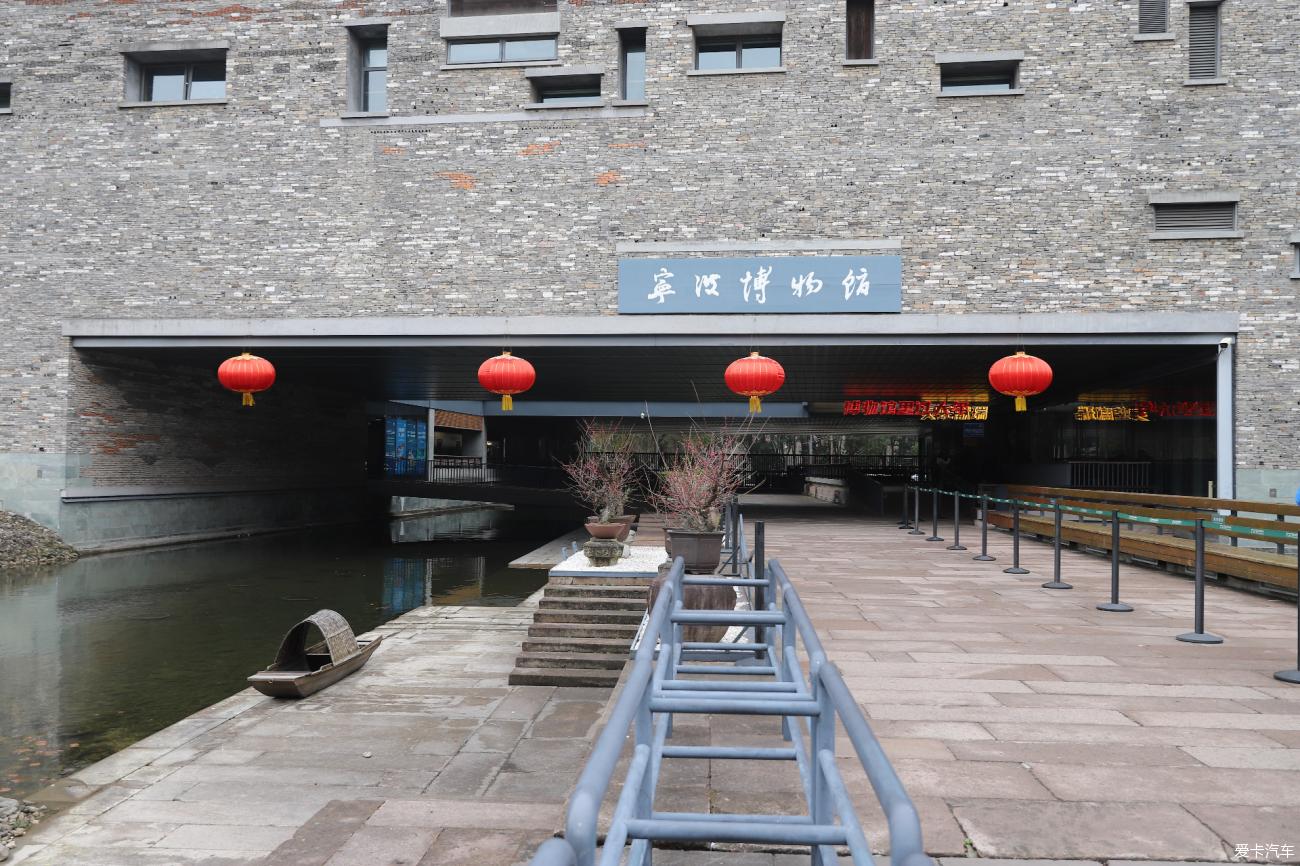

很有特色的博物馆入口

7000年前的河姆渡文化是宁绍平原远文明的第一道曙光,她与后来这一地区的渚文化共同构成于越先民史前文化的主要源头。从远古到春秋战国,先民们在浙东土地上创造了辉煌的物质与精神文明。

牙雕鹰首

敛口陶釜

距今60005000年间,河姆渡文化居民开始从山地丘陵向沿海平原拓展,并跨海至舟山群岛一带,其文化与浙北的马家浜、良渚和上海的崧泽文化交融后有了承上启下的发展。河姆渡文化进入了后续的发展时期。

多角沿陶釜

距今5000年前后,宁绍平原出现了具有良渚文化特征的泥质黑衣陶和有段石锛等生活用具和生产工具,考古学界称之为“良渚文化宁绍类型”。

印纹硬陶与原始瓷器是先秦越文化的主要特征之一。它们起源于商周,迄止于战国。原始瓷的烧制为东汉成熟瓷器的诞生奠定了基础。

印纹硬陶是以一种质地较纯、氧化铁含量较低的瓷石类粘土为原料,在1100℃左右烧制而成,其胎体坚硬,叩击之声音清脆.因其表面饰有几何纹样,故而被称为“印纹硬陶”。

秦汉时期,在当时的“海涯鄙地”甬句地区设置了鄞、贸、句章、余姚四县。随着今平原中部的逐渐成陆,联动开发的大趋势日益明显,寻找新的地域中心便成为这段历史的一大主题。

弦纹原始瓷五管瓶

红陶跽坐人物像

飞天石刻经幢盖

三江区域经济经秦晋六个多世纪的开发建设,贸易渐盛,文化交流向海内外拓展。成熟青瓷的创烧与制品的外输成为区域经济的一大产业。吴地铸镜技术东传,异国物品舶来及印度佛教东渐,三江口成为早期海外商品贸易集散地和文化交流传播地。

“安史之乱”后,全国经济中心南移,“陆上丝绸之路”衰落,“海上丝绸之路”兴起;加之“新罗梗海道”,致日本遣唐使开拓南路航线,这些都给明州港带来了新的发展机遇,明州港城迅速崛起。遣唐使中止后,海上民间商业贸易迅速取代朝贡贸易。至唐晚期,明州港已跻身中国四大名港之列,成为唐王朝向东北亚、东亚开放的核心口岸。

公元十世纪的前半叶,越窑的制瓷技术被传授到了朝鲜半岛全罗道康津与全罗北道扶安等地,朝鲜半岛因此烧制出了“制作工巧、色泽尤佳”的“翡色”瓷器,并且迅速发展成为青瓷的输出国。目前半岛上仍有丰富的属浙东越窑类型的窑址遗存。

九世纪初,越窑青瓷依托明州港口,经海路大量运销至亚、非各国,成为中国最早输往海外的大宗贸易商品。这条主要运送越窑陶瓷的海上航线,被誉为“海上陶瓷之路”。

宋代明州,经历了深刻的城市化过程。北宋的全部城市成果,在南宋初的战火中受到重创。数十年间从平地重新崛起的明州城,因其毗邻临安,成为京畿重地。明州的国防之责、赋税之出、市舶之重、文化之厚,都使这座具有国际性质的港口城市,在南宋一代有着尤为突出的地位。这种城市的再生力量,既来自五代、北宋的铺垫,又来自人民的顽强创造力,而且宋室南渡前后大批北方士族移民的涌入,使这座城市在文化价值观上有了巨大的提升。

北宋以前的城市,“坊”“市”分区,即居民区与商业区严格分开。自宋开始,这种制度被彻底打破,城市功能发生了巨大的转变,渐由政治、军事中心转向商业中心。明州成为具有对外贸易繁荣、农业及手工业发达、文化思想厚重之特色的浙东中心城市。

“都酒务”是宋代明州官营酒业专卖的代表 1999年,为配合月湖历史文化景区工程建设,在现宝奎巷口,古下街河西进行了考古勘察,清理出都酒务作坊地坪、山墙、柱础等建筑遗迹。作坊前天井所堆酒瓶完好者就有400余只,“都酒务”建筑遗迹和遗物的发现,这对研究宋代明州酒的专卖业有一定的价值。

明州在宋代有过一次移民的高潮,宋室南渡前后尤盛。北方士族带来的文化传统与本地传统文化自然结合,在宋代产生了新的城市文化精神。一邦之兴,犹赖文脉,其间教育、学术、文学等方面的昌盛,使明州(庆元)有“庠声序音,洋洋邹鲁”之誉。

明州在两宋时期成为东南地区重要的国际港城。一度成为面向高丽往来的唯一合法口岸,明州得到中央王朝更多的垂青。除了繁荣的通商贸易,以佛教传播为主要方式的国际文化交流也在这里形成气候。

宋代明州(庆元)港已发展成为海内外货物的主要集散地。两浙路市舶司迁驻明州以及明州市舶司的设立,是明州经济特别是海上贸易发展的必然结果。兴盛的市舶贸易对宋代国家财政有着举足轻重的作用。

层台银熏炉

中日关系的紧张,导致庆元港军事功能一度被凸现,但港城的进一步发展,港口功能的稳步提升,带来了经济、文化的复苏,回汉文化在南国大地上实现了共荣,元代历史在庆元留下一曲淡淡的变奏。

宁波地区具有多方融合、长于吸纳的开放文化特征。终元一代,庆元港城吸引了一批批北方少数民族人士纷至沓来,回汉文化的翘楚们在这里淡化了彼此界限,相互交融,实现了具有时代和区域特点的文化共荣。

明朝的海禁,使中日间的贸易成为官方的“朝贡”与“回赏”。勘合贸易制度的确立与实施,宁波成为朝廷接待日本“贡船”的唯一口岸。

明洪武十四年(1381),为避国号“明”之讳,明太祖朱元璋采纳鄞县人单仲友建议,以境内有定海(今镇海)县,取“海定则波宁”意,改明州府为宁波府。从此,“宁波”之名沿用至今。

宁波是倭患的重灾区,社会经济和人民生活因之遭到了巨大破坏,海外交通贸易受到严重影响。为清海疆、保家乡,宁波军民奋起抗击,同心合力消除倭患,揭开了宁波人民抗击外来侵略的序幕。

清初的海禁和迁界,使宁波港口濒于窒息。开禁后,与日本长崎为主要港口的对外贸易日趋兴盛,对南洋诸国也有贸易往来。凭借南北沙船业的基础,国内沿海贸易有前所未有的发展,宁波港进入又一全盛时期。

清代宁波以钱庄和“过账码头”著名,是中国首创钱业“过账制”的城市,意味着现代金融业的票据交换办法在我国的开始。这是宁波商业物流发展的必然产物。

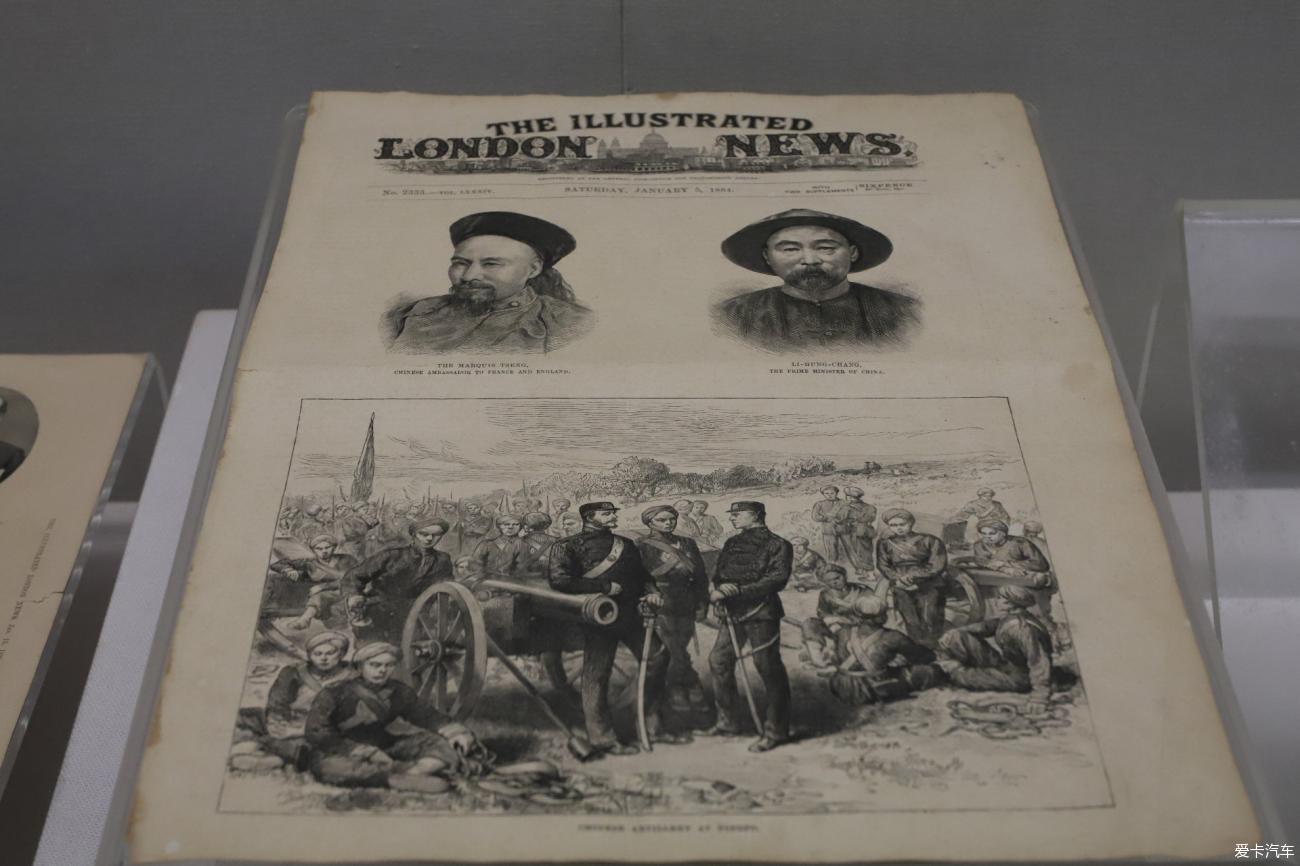

宁波是鸦片战争中受到英国坚船利炮攻击的数个沿海港口城市之一。为反抗侵略,宁波军民用鲜血和生命表达了中华民族不屈的意志,谱写了第一次鸦片战争最惨烈的篇章。

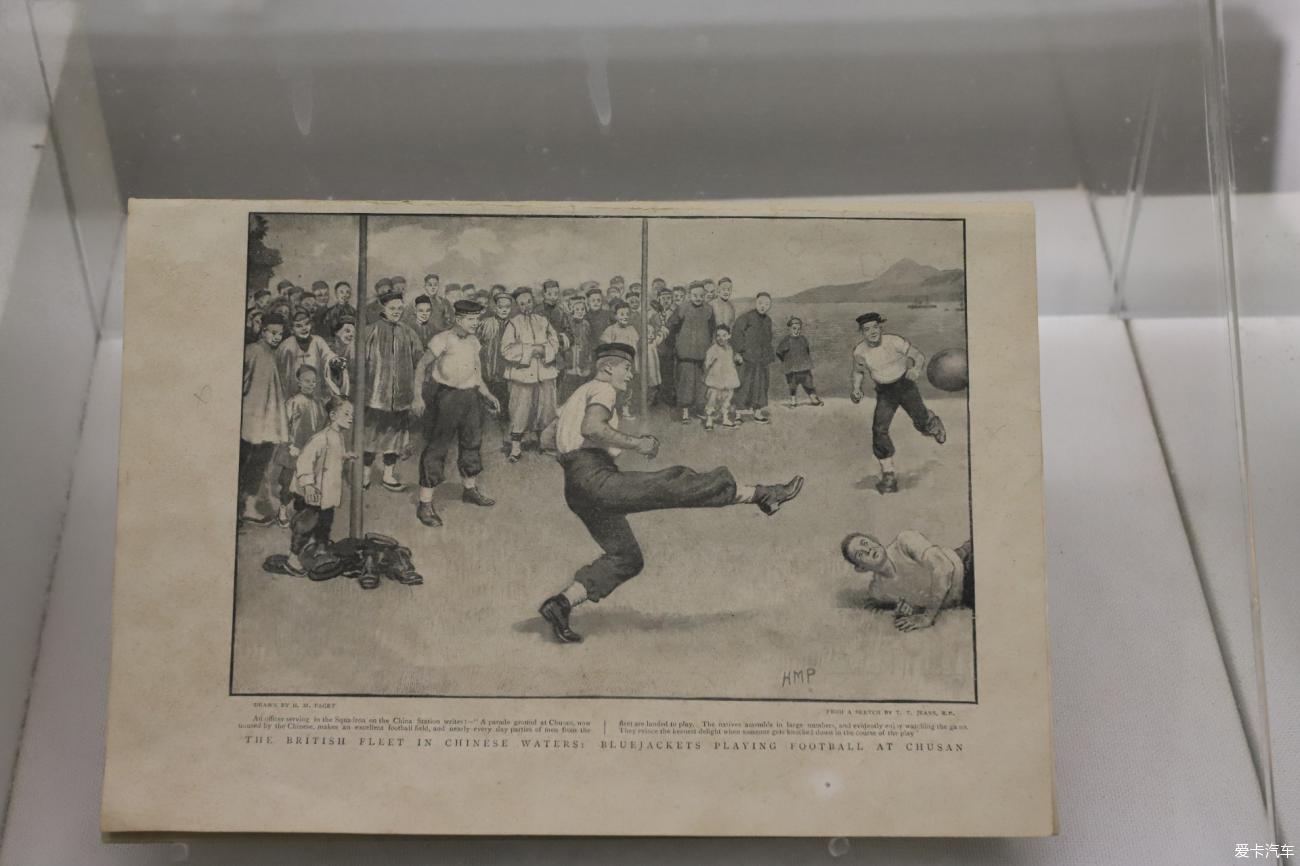

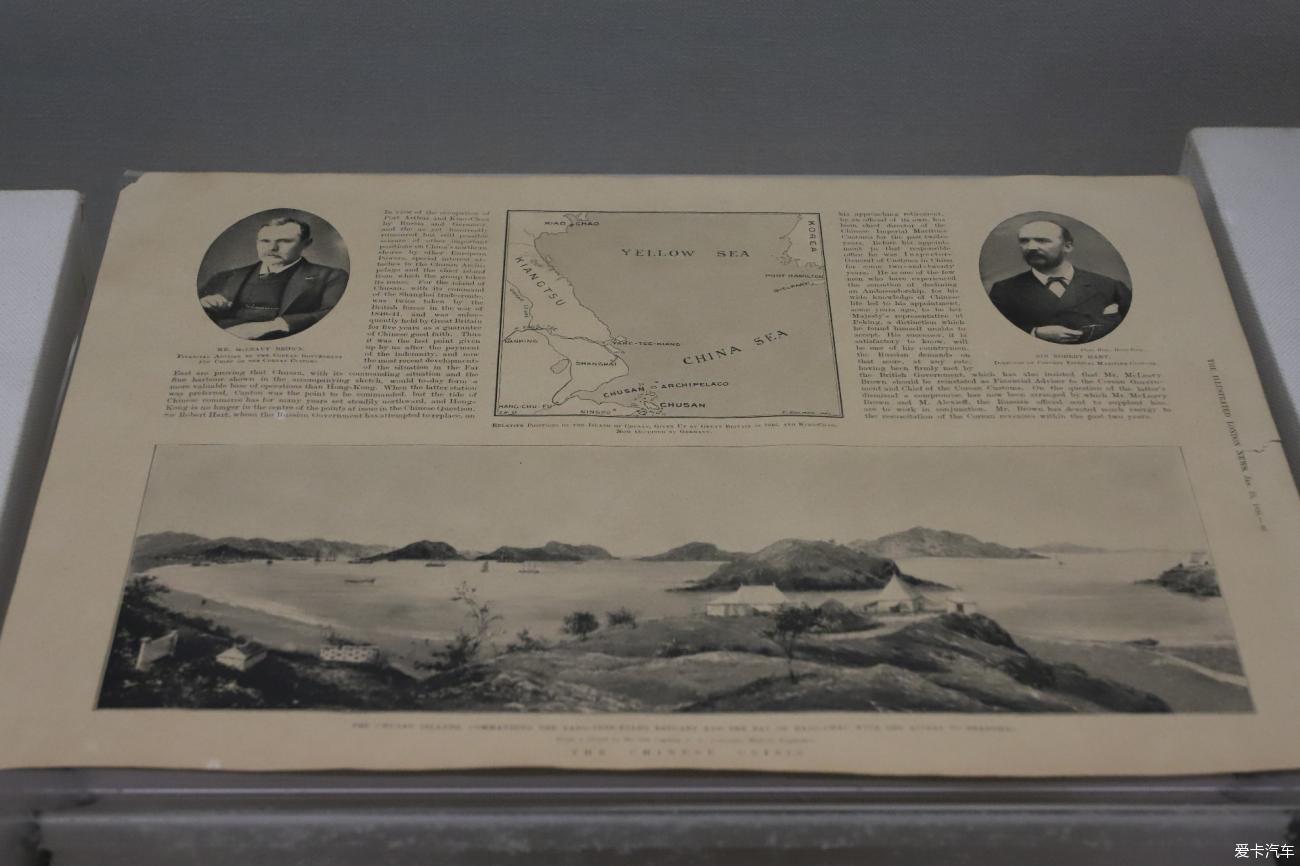

英军攻打舟山

英军在舟山

当年占领舟山的英军搭在山顶上的营帐

1840年7月4日,英军攻占定海,这是当年参战的英海军战队怀特(White)中尉所绘。

根据中英《南京条约》,宁波于1844年1月1日正式开埠,西式建筑等外来文化开始直接传入宁波,使城市风貌发生了很大的变化。

中英《南京条约》直接导致“五口通商”。随着西方先进航海技术的引进,传统的木帆船时代走向了轮船时代,江北岸沿江发展成为近代港区,并逐渐取代了具有千年历史的江厦码头,宁波港进入新的转型时期。